山陰線の京都方面では、戦前から機関車が客車をけん引する普通列車が長らく走っていたが、1970年代半ばから次第に姿を消し始め、1988(昭和63)年の春からは2往復を残すのみとなってしまっていた。

当時、既に京都-園部間の電化工事が始まっており、保津峡の渓谷沿いを走る嵯峨-馬堀間は、新たにトンネルをいくつも建設して、新線に切り替えられることになっていた。

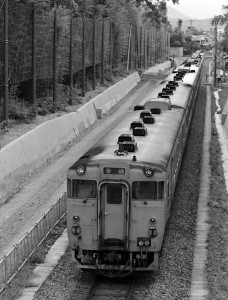

梅雨入り中の6月末、工事が進む嵯峨駅近くへ撮影に出掛けた。ちょうど、野宮神社の竹林が広がる辺りにある跨線橋の撮影ポイントへ足を運んだ。

下り列車を撮影する際、カメラを東に向けると、ちょうど列車の真後ろの上に比叡山が写り込んだ。

普通列車も客車列車の姿が減り、キハ47系の気動車ばかりが目に付くようになっていたが、彼らとて、この区間が電化されれば用済みになってしまう運命にあった。

京都-園部が電化されても、園部-福知山が非電化のままなので、キハ181系の特急「あさしお」は、まだしばらく走り続けることになっていた。

上りの客車列車が、複線電化の工事が進む中を京都駅に向かって走って行く。

今では、外国人を中心とした多くの観光客が行き交う踏切が見えているが、この当時は地元の人ぐらいしか通らなかった。

このレンガ造りのトンネルも、その後、嵯峨-馬堀の区間が新線に切り替わってから新たに開業したトロッコ列車が、今では大勢の観光客を乗せて行き交うようになった。

注*掲載写真の中には、現在は地形などの変化で撮影することができない場所や、撮影対象そのものが存在しなくなったものも含まれます。必ずしも現状とは一致しませんので、あらかじめご了承ください。